平成22-24年度 基盤研究(A)

「低緯度上部対流圏エアロゾル(LOUTAS)の特性解明」

のページ

■本研究は 科学研究補助金、基盤研究(A)、「低緯度上部対流圏エアロゾル(LOUTAS)の特性解明」

によって平成22年度〜24年度の三年間実施され、平成25年3月で終了しました。

初年度の平成22年11月、図らずもジャワ島中央部メラピ山の火山噴火で上部対流圏に火山性エアロゾル層が形成される という、本研究にとってはまたとない状況が出現し、面白い観測結果が得られました。

すでに出版済みの本研究の成果は以下の通りです:

(1) "Cold trap dehydration in the Tropical Tropopause Layer characterized by SOWER chilled-mirror hygrometer network data in the Tropical Pacific ", F. Hasebe, Y. Inai, M. Shiotani, M. Fujiwara, H. Vomel, N. Nishi, S.-Y. Ogino, T. Shibata, S. Iwasaki, N. Komala, T. Peter, and S. J. Oltmans, Atmos. Chem. Phys., 13, 4393-4411, 2013. (link)

(2) "Dehydration in the tropical tropopause layer estimated from the water vapor match ", Y. Inai, F. Hasebe, M. Fujiwara, M. Shiotani, N. Nishi, S.-Y. Ogino, H. Vomel, S. Iwasaki, and T. Shibata, Atmos. Chem. Phys. Discuss., 13, 633-688, 2013. (link)

(3) "High supersaturation inside cirrus in well-developed tropical tropopause layer over Indonesia ", Inai, Y., T. Shibata, M. Fujiwara, F. Hasebe, and H. Voemel, Geophys. Res. Lett., doi:10.1029/2012GL053638, 2012. (link)

(4) "Mixtures of stratospheric and overshooting air measured using A-train sensors", Suginori Iwasaki, Takashi Shibata, Hajime Okamoto, Hiroshi Ishimoto, and Hisayuki Kubota, J. Geophys. Res., 117, D12207, doi:10.1029/2011JD017402, 2012. (link)

(5) "Cirrus cloud appearance in a volcanic aerosol layer around the tropical cold point tropopause over Biak, Indonesia in January 2011", T. Shibata, M. Hayashi, A. Naganuma, N. Hara, K. Hara, F. Hasebe, K. Shimizu, N. Komala, Y. Inai, H. Voemel, S. Hamdi, S. Iwasaki, M. Fujiwara, M. Shiotani, S.-Y. Ogino, and N. Nishi, J. Geophys. Res., 117, D11209, doi:10.1029/2011JD017029, 2012. (link)

特に、論文 (5) では火山噴火雲(硫酸水溶液エアロゾルが主成分)の中で巻雲が生成する事象をとらえた結果とその解釈を紹介しています。

このほか、気球搭載の加熱吸引口付きのOPC(光学粒子計数計)で計った不揮発性エアロゾルの高度分布は、 (まだ論文は準備中ですが)従来の予測を覆すような結果が得られています。

低緯度上部対流圏の科研費による研究は終了しましたが、研究そのものは今後も継続し、また新たな科研費の獲得も計画しているところです。

■研究代表者・分担者

柴田隆(名大)、 長谷部文雄(北大)、 林政彦(福岡大)、 岩崎杉紀(防衛大)

■研究の目的

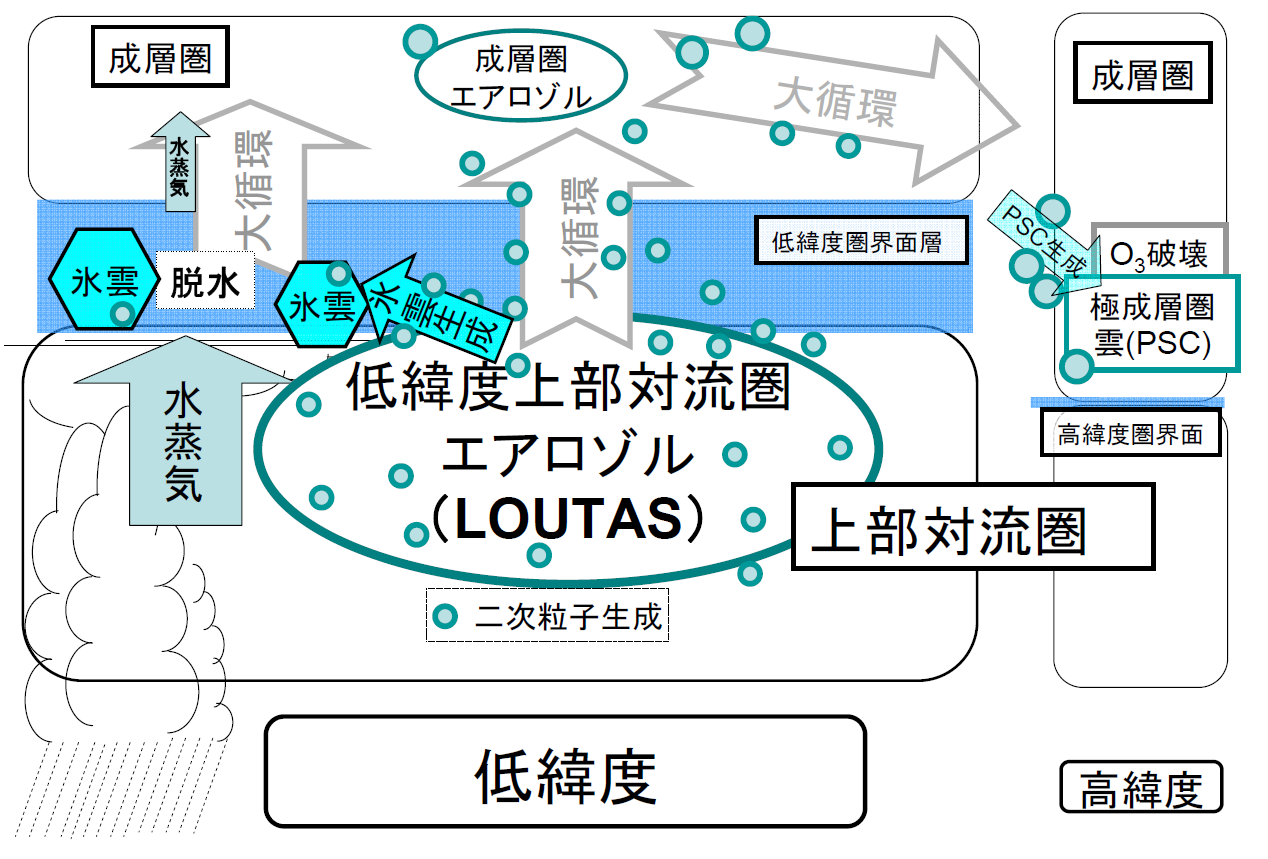

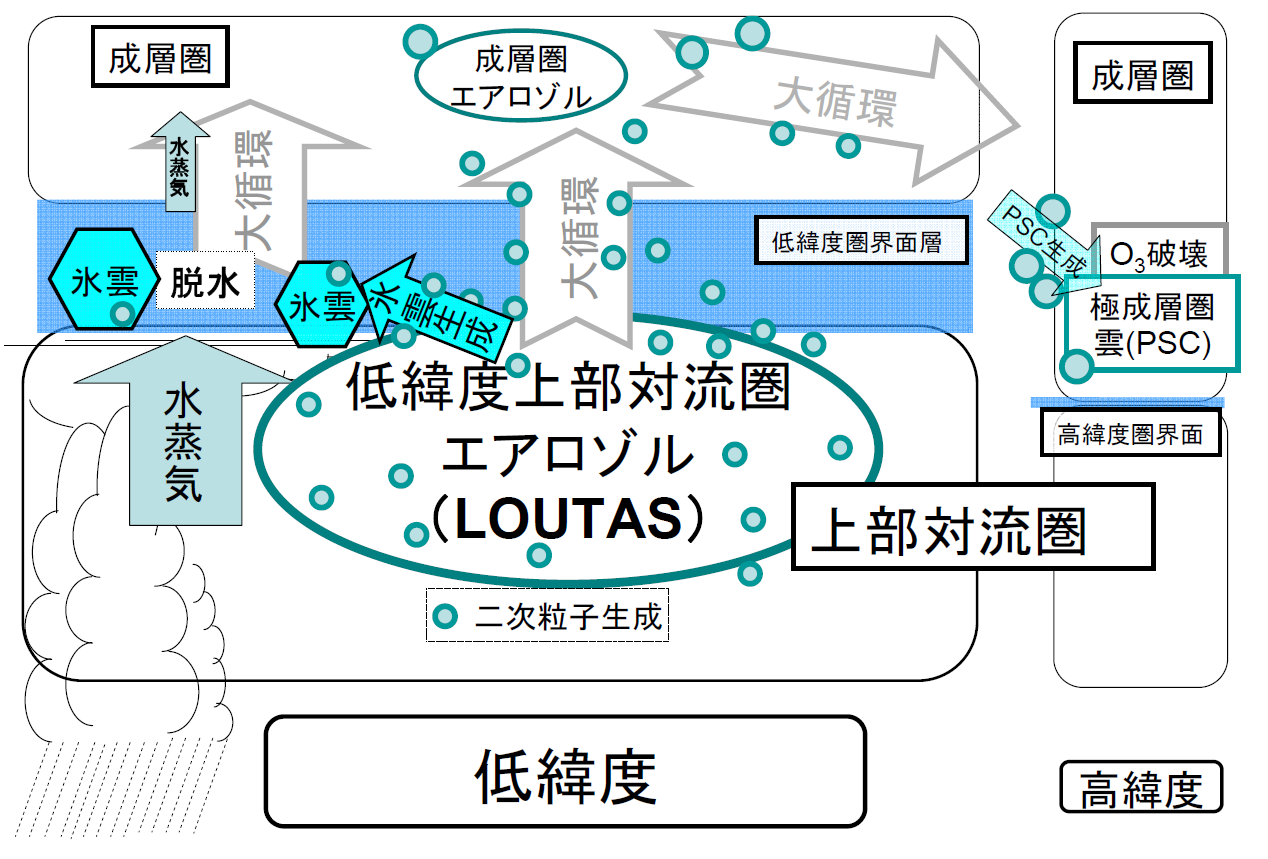

大気エアロゾルは気候や物質循環に様々な形で大きく影響します。このうち、低緯度上部対流圏 のエアロゾルは、氷雲を生成し対流圏から成層圏に運ばれる水蒸気を脱水して成層圏の乾燥状態 を作り出しているとともに、成層圏エアロゾルの起源でもあります(下図)。低緯度上部対流圏エアロ ゾルはその重要性にもかかわらず、これまで研究対象とされることが少なく、理解が遅れています。 本研究の目的は低緯度上部対流圏エアロゾルを、先行研究 (1) での大型航空機を用いる方法に対し、 地上からの遠隔測定や小型気球を用いたより安価かつ航空機とは異なる面で自由度の高い方法で 観測し、主な特徴(高度分布、粒径分布、組成)を明らかにすることです。さらにその上で、 上記氷雲や水蒸気との関係の解明をめざします。

□研究の背景

低緯度上部対流圏エアロゾル(以下LOUTAS と略す;LOw latitude Upper Tropospheric AeroSols) は低緯度の対流圏界面付近の非常に低温な領域で氷雲を生成し、脱水によって成層圏の水蒸気量 を決定します。これまでの数少ない大型航空機搭載機器を用いた観測によると (1)、LOUTAS は主としてこ の高度域で生成した硫酸を主成分とする二次粒子であるとされています。しかしながら、LOUTAS の高度分布、 粒径分布、組成、それらの変化などの詳細は明らかでありません。LOUTAS 粒子の特徴が十分知られてな いため、LOUTAS から氷粒子が生成する過程は明らかでありません。このため対流圏から成層圏に輸送さ れる水蒸気量の精密な見積は困難となっています。(1990 年代以降成層圏水蒸気量が年々増加した が、その原因は未だ解明されていません。)水蒸気は主たる温室効果気体であり、また圏界面直下に 生成された氷雲(巻雲)は温室効果をもっています。成層圏の水蒸気は光化学反応を通して成層圏全体の 大気組成を左右しています。大循環によって成層圏に至ったLOUTAS は成層圏エアロゾルを形成し、高緯 度では極成層圏雲を生成して極域成層圏オゾン破壊(オゾンホール)で主たる役割を演じます。こ のようにLOUTAS に関する知見の欠如は、成層圏を含めた気候や物質循環の理解、さらには正確な モデル予測を妨げています。

研究代表者及び分担者は低緯度上部対流圏における脱水過 程の研究のため、気球搭載露点計を用いた湿度、及びライダーを用いた巻雲(氷雲)の同時測定 を行い、圏界面直下の巻雲が存在する高度で、対氷相対湿度が常に百数十%から最大二百%の高 い過飽和状態にあることを見いだしました (2)。 この高度域の相対湿度は成層圏に輸送される水蒸気量 に直接関係する(対応する蒸気圧の水蒸気が成層圏に達する)ため、高過飽和が生じる原因・機 構に関する知見は、精密なモデル予測に欠かすことができません。氷雲粒子が存在する状態で数十%以上の過 飽和を達成するためには、雲粒子の個数濃度が1000 個/m^3 程度以下と極めて低い必要です。 雲粒子の個数濃度は生成元となるエアロゾルの組成や個数粒径分布に依存します。従って、過飽和 の原因を知るためにはこれらのエアロゾル粒子の微物理的な情報を得ることが不可欠です。

上で述べた不明点を明らかにするため:

1)低緯度西太平洋域インドネシアの観測点においてLOUTAS の粒径分布とその高度分布を小型 ゴム気球に搭載したOPC(光学粒子計数計)(3) を用いて測定します、また同時にライダーを用いて LOUTAS と巻雲の高度分布を測定し、それぞれの各高度における代表値を求めます。

2)組成情報も得られるOPC (5)を利用し、 主成分が既存研究から言われているように硫酸水溶 液か否かを明らかにします。

3)CFH(気球搭載鏡面冷却型露点湿度計)との同時観測を行い、LOUTAS・巻雲、の情報に加え、 湿度の高度分布を得ます。この領域における各要素の間の関係を得られたデータから明らかにします。

4)観測結果に基づく微物理数値モデル実験により熱帯圏界面における極端な水蒸気過飽和の 原因を推定します。

LOUTAS は地表付近のエアロゾルや成層圏エアロゾルと比較しても低濃度であるため、これまで 大気環境への影響が注目されることは無く、バックグランドエアロゾルの一つと見なされるにす ぎませんでした。しかし、上記のようにLOUTAS の全球的な大気環境への影響が徐々に明らかとなりつ つあります。本研究の特色は、これまでに観測例が非常に少ないLOUTAS の特性の解明を 研究するところにあります。

低緯度上部対流圏は、高緯度では下部成層圏に相当する高度であるため、このような高高度に 存在する低濃度のLOUTAS を測定するには主に大型航空機(NASA のDC8)搭載の測定器が使われました。 さらに、熱帯の圏界面は高度20km 近くに達するため、この高度の測定には偵察機のような特殊な 航空機が必要となります。本研究のいまひとつの特色は、小型ゴム気球搭載OPC・CFH や地上設置ライダ ーを中心に、地上から圏界面を越え下部成層圏に至る広い高度範囲の低緯度エアロゾルを観測す ることです。これらの測定器は航空機を用いる場合に比べ機動性には欠けますが、より少ない費 用で広い高度範囲の観測を実施することができるため、複数(多数)回の高度分布測定を比較的 容易に行うことがでます。

本研究で求めるLOUTAS の特性は氷雲の生成、脱水、成層圏水蒸気量の見積をより正確にするこ とに寄与するでしょう。

■研究計画

この研究は観測を中心として実施されます。LOUTAS、巻雲、水蒸気の観測には、それぞれ、気球搭載OPC (3) 及びライダー(2)、 ライダー、気球搭載CFH (4) を利用します。各測定器は従来の研究で度重なる改良が 加えられており、完成度が高いと考えています。観測地は従来観測拠点として築いてきた赤道直下に位置するインドネシア、 ビアクを利用します。ビアク上空は低緯度領域の中でも対流圏から成層圏に輸送される空気塊が脱水を受ける 地域にあり、研究目的に最適の地点と考えられます。観測時期は対流圏から成層圏への輸送が最も活発となる 北半球冬季にキャンペーン観測として集中的に実施します。研究期間に得られた観測結果と微物理数値モデル を用いながら各プロセスを解析します。

□2010年度の計画

2010年度(及びそれ以降の年度)の計画は観測準備と冬季観測キャンペーンの二つの期間に分けられます。

●観測準備(各測定器の準備)

観測準備期間に、各機器について以下のような準備を整えます。

◆気球搭載OPC

本研究で用いる気球搭載OPCは、OPCとしては軽量な装置で、安価なゴム気球で放球可能です。 半径0.05〜1.8ミクロンのエアロゾル粒径分布を測定することがでます。このOPCは名古屋大・福岡大・ (株)山梨技術工房の協力で開発され、90年代前半から、南極、北極をはじめ世界各地のフィールドで数多く 利用されながら、改良の蓄積により現在高い信頼性を獲得しています (3)。今回は通常のOPCに加え、測定している 粒子を一定温度まで加熱し、エアロゾルが蒸発する温度から硫酸水溶液エアロゾルか否かを判定できるようOPCに 改良を加えたものも利用します。この方法により熱帯圏界面付近のエアロゾル粒子が硫酸エアロゾルであるか否かを 確認します。この手法はOPCによる硫酸水溶液エアロゾル確認の標準的な方法として知られています (5)。2010年度秋 季までに観測のためのOPCの調達と改良を完了する予定です。

◆ライダー

Nd:YAGレーザ第二高調波(532nm)を用いた一波長Mie偏光ライダーが従来の研究ですでにビアクに 設置されてます。このライダーは熱帯圏界面付近の巻雲観測に最適化されていて、従来の研究で、CFHを用いた 水蒸気観測に同期し巻雲を観測しました (2)。 本研究ではこのライダーに、エアロゾル測定に有効な近赤外線波長 (Nd:YAG基本波:1064nm)を加え、エアロゾル・巻雲粒子の高度分布、と二波長測定による粒径推定が可能となる よう改造する予定です。さらに受信信号のダイナミックレンジを拡張し測定精度の向上をはかります。なお、現有ライダーで 用いているレーザは二波長同時出力の際、各波長の出力が高精度観測には十分でないため、新たにより高出力の レーザに置き換えます。2010年度秋季までにこれらの改造を完了する予定です。

◆気球搭載CFH

気球搭載鏡面冷却型露点湿度計CFHは米国NOAAによって開発されてきたものですが、現在最も信頼性の高い 水蒸気測定器と考えられています (4)。 この装置は長年にわたり成層圏の水蒸気濃度を観測してきたNOAAの 露点湿度計を、熱帯圏界面付近の観測用に最適化したものです。これまでの研究による度重なる改良により、 熱帯上部対流圏から下部成層圏の水蒸気濃度が高度方向に激しく変化する高度域で信頼性の高い測定が可能と なっています。2010年度秋季までに観測のためのCFHの調達を完了する予定です。

●観測キャンペーン

観測キャンペーンは対流圏から成層圏への循環が最も盛んとなる北半球冬季(12〜2月) に2週間程度設定し、研究代表者および分担者が現地ビアクで実施します。この間、約10回の気球を放球し、OPC、 CFHによる観測を実施する予定です。この間ライダーは連続で観測を続けデータを得ます。

◆観測地点の状況

ビアクはインドネシア東部、ニューギニア島の北に位置し、首都ジャカルタがあるジャワ島 から遠く離れているため、気球放球用の水素などガス類の輸送、および放球そのものにも多くの制約があります。 しかし、ビアクには現在ライダーが設置されており、気球の放球体制も整っていいます。従来の研究で、インドネシア側の 協力が不可欠な作業に関しては、現地LAPAN(インドネシア航空宇宙局)にほぼ完全に委託して準備にあたる予定です。

□その他観測以外の計画

◆衛星データの利用

取得したデータを補完するために、気象衛星による雲画像や放射温度データのほか、衛星ライダー CALIPSOによる雲・エアロゾル観測データ、衛星レーダCloudSATによる雲観測データ、MODISによる多波長の雲画像 データ、を利用する予定です。これらの衛星は太陽同期軌道をとっており、現地時間の午前・午後のおよそ1時30分に上空 を通過します。衛星データからは、地上ライダー観測や気球観測のようにきめ細かい情報を得ることはできませんが、 広範囲の情報が得られるため、雲の空間的は拡がりや積雲対流の影響を知るうえで極めて有用と考えられます (6)、 (7)。 衛星データの解析には代表者・柴田、分担者・岩崎があたります。

◆気象データの利用

観測がどのような気象条件の下で行われたかは、データの意味を解釈する上で重要なポイントです。 低緯度太平洋域は気象観測点が少なく、信頼できる気象データを入手することは困難であるため、客観解析データを 用いてこれを補う予定です。

◆微物理数値モデル実験

観測データを解釈し各過程を解明するために用いるエアロゾル・巻雲微物理数値モデルとして、 代表者・柴田は、個々の巻雲粒子の粒径の履歴を追うラグランジュタイプのモデルをボックスモデルとして試作して います(8)。これとは別に分担者・岩崎は粒径分布の時間変化を追うオイラータイプのモデルを同じくボックスモデル として開発しており(9)、 同一の微物理過程を特徴の異なるモデルで独立に数値実験し信頼性を確保する予定です。これらの 微物理モデルを用いて、(すべてのLOUTASが硫酸水溶液エアゾル粒子であると仮定し、さらにその個数濃度が過去の観測研 究程度の値であるとして、)氷核生成理論に基づいてLOUTASから氷粒子を生成させると、氷雲粒子の個数濃度は容易 に1000個/m^3を数桁越える値となり、観測されたような200%近い対氷過飽和を再現できません。氷雲粒子の個数密度は エアロゾル粒子の個数密度と組成に依存するため、高い過飽和が達成されるプロセスを知るためには、過飽和が発生 する前後の巻雲の濃度に加え、LOUTASの個数濃度を測定し、大部分のエアロゾル粒子が硫酸水溶液からなる、という 先行研究結果が正しいか否かを観測で確かめる必要があります。OPCによる観測で、エアロゾル粒子が硫酸水溶液液滴で あるかどうかを確認する計画ですが、これと並行して、モデルで仮定したようなエアロゾル粒子中での氷核生成と、 実際に観測された巻雲粒子濃度が矛盾しないかなど、基本的な雲粒子生成過程を、微物理数値モデル実験により、 観測結果と比較しながら詳細に検討する予定です。

参考文献

(1) Clarke, A. D., and V. N. Kapustin, 2002, J. Atmos. Sci., 59, 363-382.

(2) Shibata, T., et al., 2007, J. Geophys. Res., 112, D03210, doi:10.1029/2006JD007361.

(3) 林政彦、2001、エアロゾル研究、16、118-124.

(4) Vomel, H., et al., 2007, J. Geophys. Res., 112, D08305, doi:10.1029/2006JD007224.

(5) Brock, C. A., et al., 1995, Science, 270, 1650-1653.

(6) Shibata, T. and T. Kouketsu, 2008, SOLA, 4, 93?96, doi:10.2151/sola.2008-024.

(7) Iwasaki, S. et al.、2009、J. Geophys. Res.,2009JD013000R, (accepted on 10th Oct., 2009).

(8) 圓若、柴田、2008、日本気象学会秋季大会予稿、講演P374.

(9) Iwasaki, S., et al., , 2007, Atmos. Chem. Phys., 7, 3507-3518.

初年度の平成22年11月、図らずもジャワ島中央部メラピ山の火山噴火で上部対流圏に火山性エアロゾル層が形成される という、本研究にとってはまたとない状況が出現し、面白い観測結果が得られました。

すでに出版済みの本研究の成果は以下の通りです:

(1) "Cold trap dehydration in the Tropical Tropopause Layer characterized by SOWER chilled-mirror hygrometer network data in the Tropical Pacific ", F. Hasebe, Y. Inai, M. Shiotani, M. Fujiwara, H. Vomel, N. Nishi, S.-Y. Ogino, T. Shibata, S. Iwasaki, N. Komala, T. Peter, and S. J. Oltmans, Atmos. Chem. Phys., 13, 4393-4411, 2013. (link)

(2) "Dehydration in the tropical tropopause layer estimated from the water vapor match ", Y. Inai, F. Hasebe, M. Fujiwara, M. Shiotani, N. Nishi, S.-Y. Ogino, H. Vomel, S. Iwasaki, and T. Shibata, Atmos. Chem. Phys. Discuss., 13, 633-688, 2013. (link)

(3) "High supersaturation inside cirrus in well-developed tropical tropopause layer over Indonesia ", Inai, Y., T. Shibata, M. Fujiwara, F. Hasebe, and H. Voemel, Geophys. Res. Lett., doi:10.1029/2012GL053638, 2012. (link)

(4) "Mixtures of stratospheric and overshooting air measured using A-train sensors", Suginori Iwasaki, Takashi Shibata, Hajime Okamoto, Hiroshi Ishimoto, and Hisayuki Kubota, J. Geophys. Res., 117, D12207, doi:10.1029/2011JD017402, 2012. (link)

(5) "Cirrus cloud appearance in a volcanic aerosol layer around the tropical cold point tropopause over Biak, Indonesia in January 2011", T. Shibata, M. Hayashi, A. Naganuma, N. Hara, K. Hara, F. Hasebe, K. Shimizu, N. Komala, Y. Inai, H. Voemel, S. Hamdi, S. Iwasaki, M. Fujiwara, M. Shiotani, S.-Y. Ogino, and N. Nishi, J. Geophys. Res., 117, D11209, doi:10.1029/2011JD017029, 2012. (link)

特に、論文 (5) では火山噴火雲(硫酸水溶液エアロゾルが主成分)の中で巻雲が生成する事象をとらえた結果とその解釈を紹介しています。

このほか、気球搭載の加熱吸引口付きのOPC(光学粒子計数計)で計った不揮発性エアロゾルの高度分布は、 (まだ論文は準備中ですが)従来の予測を覆すような結果が得られています。

低緯度上部対流圏の科研費による研究は終了しましたが、研究そのものは今後も継続し、また新たな科研費の獲得も計画しているところです。

■研究代表者・分担者

柴田隆(名大)、 長谷部文雄(北大)、 林政彦(福岡大)、 岩崎杉紀(防衛大)

■研究の目的

大気エアロゾルは気候や物質循環に様々な形で大きく影響します。このうち、低緯度上部対流圏 のエアロゾルは、氷雲を生成し対流圏から成層圏に運ばれる水蒸気を脱水して成層圏の乾燥状態 を作り出しているとともに、成層圏エアロゾルの起源でもあります(下図)。低緯度上部対流圏エアロ ゾルはその重要性にもかかわらず、これまで研究対象とされることが少なく、理解が遅れています。 本研究の目的は低緯度上部対流圏エアロゾルを、先行研究 (1) での大型航空機を用いる方法に対し、 地上からの遠隔測定や小型気球を用いたより安価かつ航空機とは異なる面で自由度の高い方法で 観測し、主な特徴(高度分布、粒径分布、組成)を明らかにすることです。さらにその上で、 上記氷雲や水蒸気との関係の解明をめざします。

□研究の背景

低緯度上部対流圏エアロゾル(以下LOUTAS と略す;LOw latitude Upper Tropospheric AeroSols) は低緯度の対流圏界面付近の非常に低温な領域で氷雲を生成し、脱水によって成層圏の水蒸気量 を決定します。これまでの数少ない大型航空機搭載機器を用いた観測によると (1)、LOUTAS は主としてこ の高度域で生成した硫酸を主成分とする二次粒子であるとされています。しかしながら、LOUTAS の高度分布、 粒径分布、組成、それらの変化などの詳細は明らかでありません。LOUTAS 粒子の特徴が十分知られてな いため、LOUTAS から氷粒子が生成する過程は明らかでありません。このため対流圏から成層圏に輸送さ れる水蒸気量の精密な見積は困難となっています。(1990 年代以降成層圏水蒸気量が年々増加した が、その原因は未だ解明されていません。)水蒸気は主たる温室効果気体であり、また圏界面直下に 生成された氷雲(巻雲)は温室効果をもっています。成層圏の水蒸気は光化学反応を通して成層圏全体の 大気組成を左右しています。大循環によって成層圏に至ったLOUTAS は成層圏エアロゾルを形成し、高緯 度では極成層圏雲を生成して極域成層圏オゾン破壊(オゾンホール)で主たる役割を演じます。こ のようにLOUTAS に関する知見の欠如は、成層圏を含めた気候や物質循環の理解、さらには正確な モデル予測を妨げています。

研究代表者及び分担者は低緯度上部対流圏における脱水過 程の研究のため、気球搭載露点計を用いた湿度、及びライダーを用いた巻雲(氷雲)の同時測定 を行い、圏界面直下の巻雲が存在する高度で、対氷相対湿度が常に百数十%から最大二百%の高 い過飽和状態にあることを見いだしました (2)。 この高度域の相対湿度は成層圏に輸送される水蒸気量 に直接関係する(対応する蒸気圧の水蒸気が成層圏に達する)ため、高過飽和が生じる原因・機 構に関する知見は、精密なモデル予測に欠かすことができません。氷雲粒子が存在する状態で数十%以上の過 飽和を達成するためには、雲粒子の個数濃度が1000 個/m^3 程度以下と極めて低い必要です。 雲粒子の個数濃度は生成元となるエアロゾルの組成や個数粒径分布に依存します。従って、過飽和 の原因を知るためにはこれらのエアロゾル粒子の微物理的な情報を得ることが不可欠です。

上で述べた不明点を明らかにするため:

1)低緯度西太平洋域インドネシアの観測点においてLOUTAS の粒径分布とその高度分布を小型 ゴム気球に搭載したOPC(光学粒子計数計)(3) を用いて測定します、また同時にライダーを用いて LOUTAS と巻雲の高度分布を測定し、それぞれの各高度における代表値を求めます。

2)組成情報も得られるOPC (5)を利用し、 主成分が既存研究から言われているように硫酸水溶 液か否かを明らかにします。

3)CFH(気球搭載鏡面冷却型露点湿度計)との同時観測を行い、LOUTAS・巻雲、の情報に加え、 湿度の高度分布を得ます。この領域における各要素の間の関係を得られたデータから明らかにします。

4)観測結果に基づく微物理数値モデル実験により熱帯圏界面における極端な水蒸気過飽和の 原因を推定します。

LOUTAS は地表付近のエアロゾルや成層圏エアロゾルと比較しても低濃度であるため、これまで 大気環境への影響が注目されることは無く、バックグランドエアロゾルの一つと見なされるにす ぎませんでした。しかし、上記のようにLOUTAS の全球的な大気環境への影響が徐々に明らかとなりつ つあります。本研究の特色は、これまでに観測例が非常に少ないLOUTAS の特性の解明を 研究するところにあります。

低緯度上部対流圏は、高緯度では下部成層圏に相当する高度であるため、このような高高度に 存在する低濃度のLOUTAS を測定するには主に大型航空機(NASA のDC8)搭載の測定器が使われました。 さらに、熱帯の圏界面は高度20km 近くに達するため、この高度の測定には偵察機のような特殊な 航空機が必要となります。本研究のいまひとつの特色は、小型ゴム気球搭載OPC・CFH や地上設置ライダ ーを中心に、地上から圏界面を越え下部成層圏に至る広い高度範囲の低緯度エアロゾルを観測す ることです。これらの測定器は航空機を用いる場合に比べ機動性には欠けますが、より少ない費 用で広い高度範囲の観測を実施することができるため、複数(多数)回の高度分布測定を比較的 容易に行うことがでます。

本研究で求めるLOUTAS の特性は氷雲の生成、脱水、成層圏水蒸気量の見積をより正確にするこ とに寄与するでしょう。

■研究計画

この研究は観測を中心として実施されます。LOUTAS、巻雲、水蒸気の観測には、それぞれ、気球搭載OPC (3) 及びライダー(2)、 ライダー、気球搭載CFH (4) を利用します。各測定器は従来の研究で度重なる改良が 加えられており、完成度が高いと考えています。観測地は従来観測拠点として築いてきた赤道直下に位置するインドネシア、 ビアクを利用します。ビアク上空は低緯度領域の中でも対流圏から成層圏に輸送される空気塊が脱水を受ける 地域にあり、研究目的に最適の地点と考えられます。観測時期は対流圏から成層圏への輸送が最も活発となる 北半球冬季にキャンペーン観測として集中的に実施します。研究期間に得られた観測結果と微物理数値モデル を用いながら各プロセスを解析します。

□2010年度の計画

2010年度(及びそれ以降の年度)の計画は観測準備と冬季観測キャンペーンの二つの期間に分けられます。

●観測準備(各測定器の準備)

観測準備期間に、各機器について以下のような準備を整えます。

◆気球搭載OPC

本研究で用いる気球搭載OPCは、OPCとしては軽量な装置で、安価なゴム気球で放球可能です。 半径0.05〜1.8ミクロンのエアロゾル粒径分布を測定することがでます。このOPCは名古屋大・福岡大・ (株)山梨技術工房の協力で開発され、90年代前半から、南極、北極をはじめ世界各地のフィールドで数多く 利用されながら、改良の蓄積により現在高い信頼性を獲得しています (3)。今回は通常のOPCに加え、測定している 粒子を一定温度まで加熱し、エアロゾルが蒸発する温度から硫酸水溶液エアロゾルか否かを判定できるようOPCに 改良を加えたものも利用します。この方法により熱帯圏界面付近のエアロゾル粒子が硫酸エアロゾルであるか否かを 確認します。この手法はOPCによる硫酸水溶液エアロゾル確認の標準的な方法として知られています (5)。2010年度秋 季までに観測のためのOPCの調達と改良を完了する予定です。

◆ライダー

Nd:YAGレーザ第二高調波(532nm)を用いた一波長Mie偏光ライダーが従来の研究ですでにビアクに 設置されてます。このライダーは熱帯圏界面付近の巻雲観測に最適化されていて、従来の研究で、CFHを用いた 水蒸気観測に同期し巻雲を観測しました (2)。 本研究ではこのライダーに、エアロゾル測定に有効な近赤外線波長 (Nd:YAG基本波:1064nm)を加え、エアロゾル・巻雲粒子の高度分布、と二波長測定による粒径推定が可能となる よう改造する予定です。さらに受信信号のダイナミックレンジを拡張し測定精度の向上をはかります。なお、現有ライダーで 用いているレーザは二波長同時出力の際、各波長の出力が高精度観測には十分でないため、新たにより高出力の レーザに置き換えます。2010年度秋季までにこれらの改造を完了する予定です。

◆気球搭載CFH

気球搭載鏡面冷却型露点湿度計CFHは米国NOAAによって開発されてきたものですが、現在最も信頼性の高い 水蒸気測定器と考えられています (4)。 この装置は長年にわたり成層圏の水蒸気濃度を観測してきたNOAAの 露点湿度計を、熱帯圏界面付近の観測用に最適化したものです。これまでの研究による度重なる改良により、 熱帯上部対流圏から下部成層圏の水蒸気濃度が高度方向に激しく変化する高度域で信頼性の高い測定が可能と なっています。2010年度秋季までに観測のためのCFHの調達を完了する予定です。

●観測キャンペーン

観測キャンペーンは対流圏から成層圏への循環が最も盛んとなる北半球冬季(12〜2月) に2週間程度設定し、研究代表者および分担者が現地ビアクで実施します。この間、約10回の気球を放球し、OPC、 CFHによる観測を実施する予定です。この間ライダーは連続で観測を続けデータを得ます。

◆観測地点の状況

ビアクはインドネシア東部、ニューギニア島の北に位置し、首都ジャカルタがあるジャワ島 から遠く離れているため、気球放球用の水素などガス類の輸送、および放球そのものにも多くの制約があります。 しかし、ビアクには現在ライダーが設置されており、気球の放球体制も整っていいます。従来の研究で、インドネシア側の 協力が不可欠な作業に関しては、現地LAPAN(インドネシア航空宇宙局)にほぼ完全に委託して準備にあたる予定です。

□その他観測以外の計画

◆衛星データの利用

取得したデータを補完するために、気象衛星による雲画像や放射温度データのほか、衛星ライダー CALIPSOによる雲・エアロゾル観測データ、衛星レーダCloudSATによる雲観測データ、MODISによる多波長の雲画像 データ、を利用する予定です。これらの衛星は太陽同期軌道をとっており、現地時間の午前・午後のおよそ1時30分に上空 を通過します。衛星データからは、地上ライダー観測や気球観測のようにきめ細かい情報を得ることはできませんが、 広範囲の情報が得られるため、雲の空間的は拡がりや積雲対流の影響を知るうえで極めて有用と考えられます (6)、 (7)。 衛星データの解析には代表者・柴田、分担者・岩崎があたります。

◆気象データの利用

観測がどのような気象条件の下で行われたかは、データの意味を解釈する上で重要なポイントです。 低緯度太平洋域は気象観測点が少なく、信頼できる気象データを入手することは困難であるため、客観解析データを 用いてこれを補う予定です。

◆微物理数値モデル実験

観測データを解釈し各過程を解明するために用いるエアロゾル・巻雲微物理数値モデルとして、 代表者・柴田は、個々の巻雲粒子の粒径の履歴を追うラグランジュタイプのモデルをボックスモデルとして試作して います(8)。これとは別に分担者・岩崎は粒径分布の時間変化を追うオイラータイプのモデルを同じくボックスモデル として開発しており(9)、 同一の微物理過程を特徴の異なるモデルで独立に数値実験し信頼性を確保する予定です。これらの 微物理モデルを用いて、(すべてのLOUTASが硫酸水溶液エアゾル粒子であると仮定し、さらにその個数濃度が過去の観測研 究程度の値であるとして、)氷核生成理論に基づいてLOUTASから氷粒子を生成させると、氷雲粒子の個数濃度は容易 に1000個/m^3を数桁越える値となり、観測されたような200%近い対氷過飽和を再現できません。氷雲粒子の個数密度は エアロゾル粒子の個数密度と組成に依存するため、高い過飽和が達成されるプロセスを知るためには、過飽和が発生 する前後の巻雲の濃度に加え、LOUTASの個数濃度を測定し、大部分のエアロゾル粒子が硫酸水溶液からなる、という 先行研究結果が正しいか否かを観測で確かめる必要があります。OPCによる観測で、エアロゾル粒子が硫酸水溶液液滴で あるかどうかを確認する計画ですが、これと並行して、モデルで仮定したようなエアロゾル粒子中での氷核生成と、 実際に観測された巻雲粒子濃度が矛盾しないかなど、基本的な雲粒子生成過程を、微物理数値モデル実験により、 観測結果と比較しながら詳細に検討する予定です。

参考文献

(1) Clarke, A. D., and V. N. Kapustin, 2002, J. Atmos. Sci., 59, 363-382.

(2) Shibata, T., et al., 2007, J. Geophys. Res., 112, D03210, doi:10.1029/2006JD007361.

(3) 林政彦、2001、エアロゾル研究、16、118-124.

(4) Vomel, H., et al., 2007, J. Geophys. Res., 112, D08305, doi:10.1029/2006JD007224.

(5) Brock, C. A., et al., 1995, Science, 270, 1650-1653.

(6) Shibata, T. and T. Kouketsu, 2008, SOLA, 4, 93?96, doi:10.2151/sola.2008-024.

(7) Iwasaki, S. et al.、2009、J. Geophys. Res.,2009JD013000R, (accepted on 10th Oct., 2009).

(8) 圓若、柴田、2008、日本気象学会秋季大会予稿、講演P374.

(9) Iwasaki, S., et al., , 2007, Atmos. Chem. Phys., 7, 3507-3518.