超小型人工衛星

主な担当教員・研究員

50 kg 級超小型衛星 ChubuSat の開発

超小型衛星は、開発費用を大幅に低減できるため、大型衛星ではリスクが高すぎる先進的・萌芽的技術に基づいた観測機器を短期間に開発・搭載し、軌道上で検証することが可能となります。また、費用の低減によって、人工衛星の新しい産業利用を生み出すことが期待できますので、航空宇宙産業の中心地である中部地方の活性化に大きく寄与することを目指しています。

すでに 1 号機が 2014 年 11 月に打ち上げられました。CR 研究室では ISEE の飛翔体観測推進センターと連携し、2016 年 2 月 17 日に打ち上げられた太陽中性子観測を目的の一つとする 2 号機の開発に寄与しました。

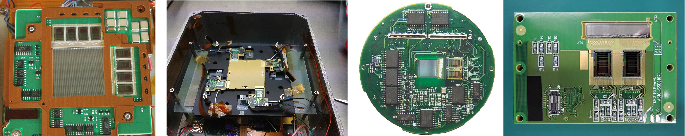

飛翔体観測機器に最適化した集積回路の開発

人工衛星や気球などの飛翔体観測機器に共通した課題の一つは、電源容量や排熱の制限に対処するための電子回路の省電力化です。その最も有効な方法は、必要な機能をすべて搭載した集積回路を開発することです。私たちは、観測機器に頻繁に使用される半導体センサー用の多チャンネル・低消費電力・低雑音・高機能集積回路を開発してきました。低消費電力と低雑音は一般に両立が困難ですが、要求に合わせて最適化することで、限界性能を引き出しています。また、多チャンネル化・高機能化で、電子回路の部品点数を低減できるため、観測機器の小型化にも貢献しています。

私たちの開発した集積回路は、JAXA の X 線衛星「ひとみ」の硬 X 線撮像検出器や軟ガンマ線検出器、JAXA のジオスペース探査衛星 ERG の高エネルギー電子分析器、NASA の太陽フレア観測ロケット FOXSI の硬 X 線撮像検出器、NASA の太陽フレア観測気球実験 GRIPS のゲルマニウムコンプトンカメラなどで活用されています。現在は、光センサー用の多チャンネル・低消費電力・高速・高機能集積回路を開発しており、近い将来打ち上げを計画している超小型衛星に搭載する太陽中性子観測機器に活用する予定です。