研究成果

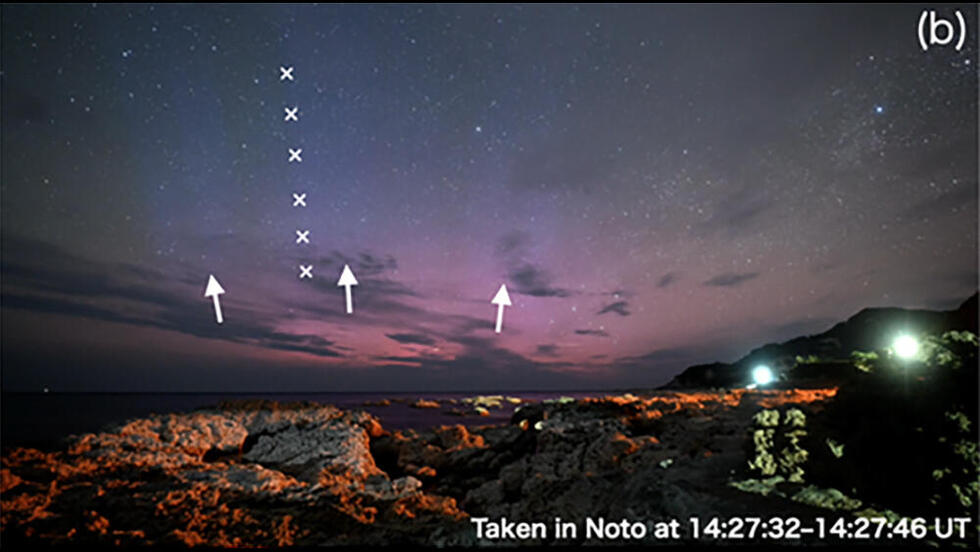

5月の磁気嵐時に日本の写真家が観測した青い低緯度オーロラの出現場所を推定 5月の磁気嵐時に日本の写真家が観測した青い低緯度オーロラの出現場所を推定

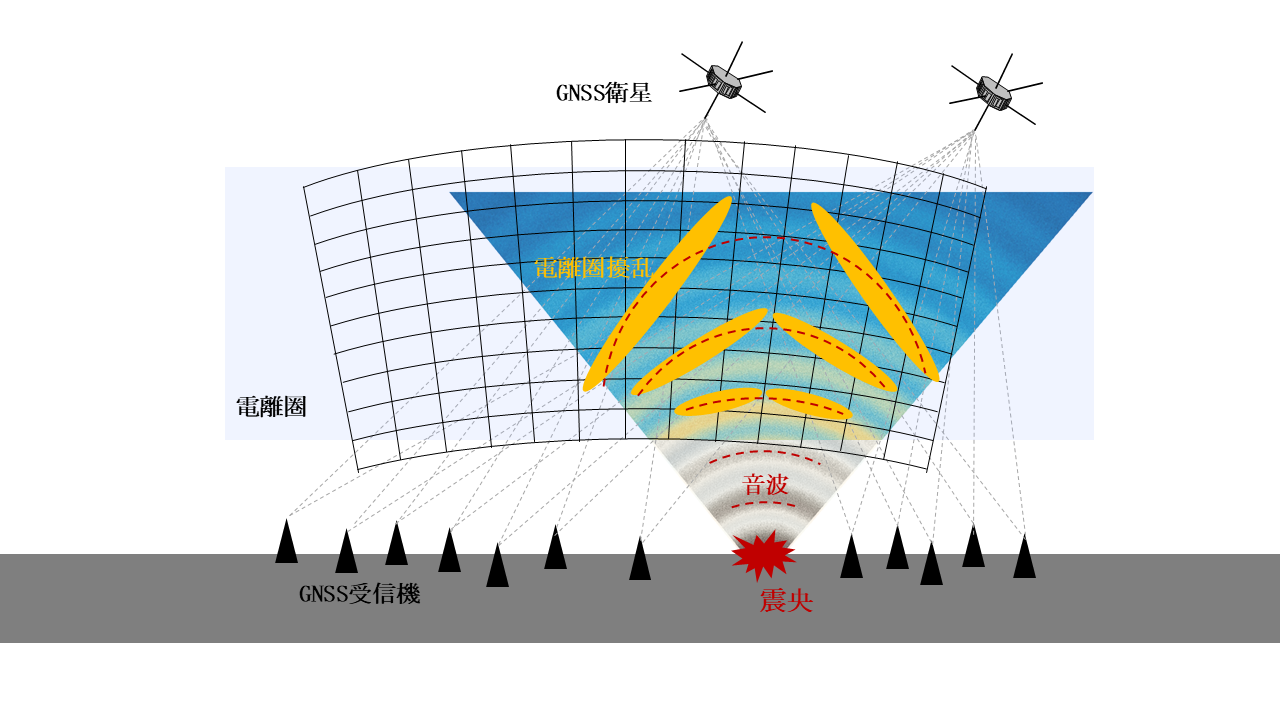

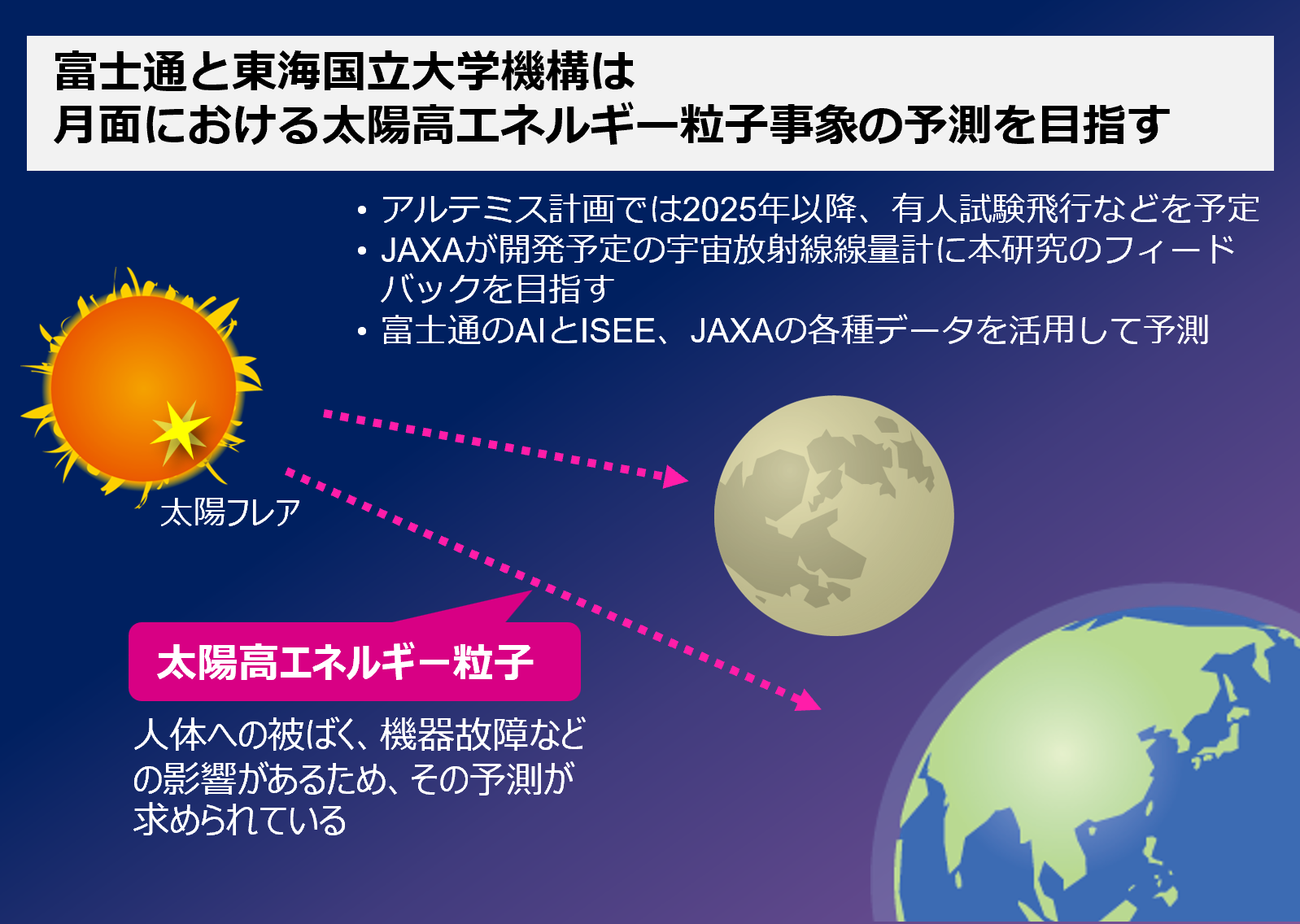

日本各地でオーロラを起こした太陽嵐の観測に成功 ~磁気嵐・インフラへの影響予測に寄与~

日本各地でオーロラを起こした太陽嵐の観測に成功

~磁気嵐・インフラへの影響予測に寄与~

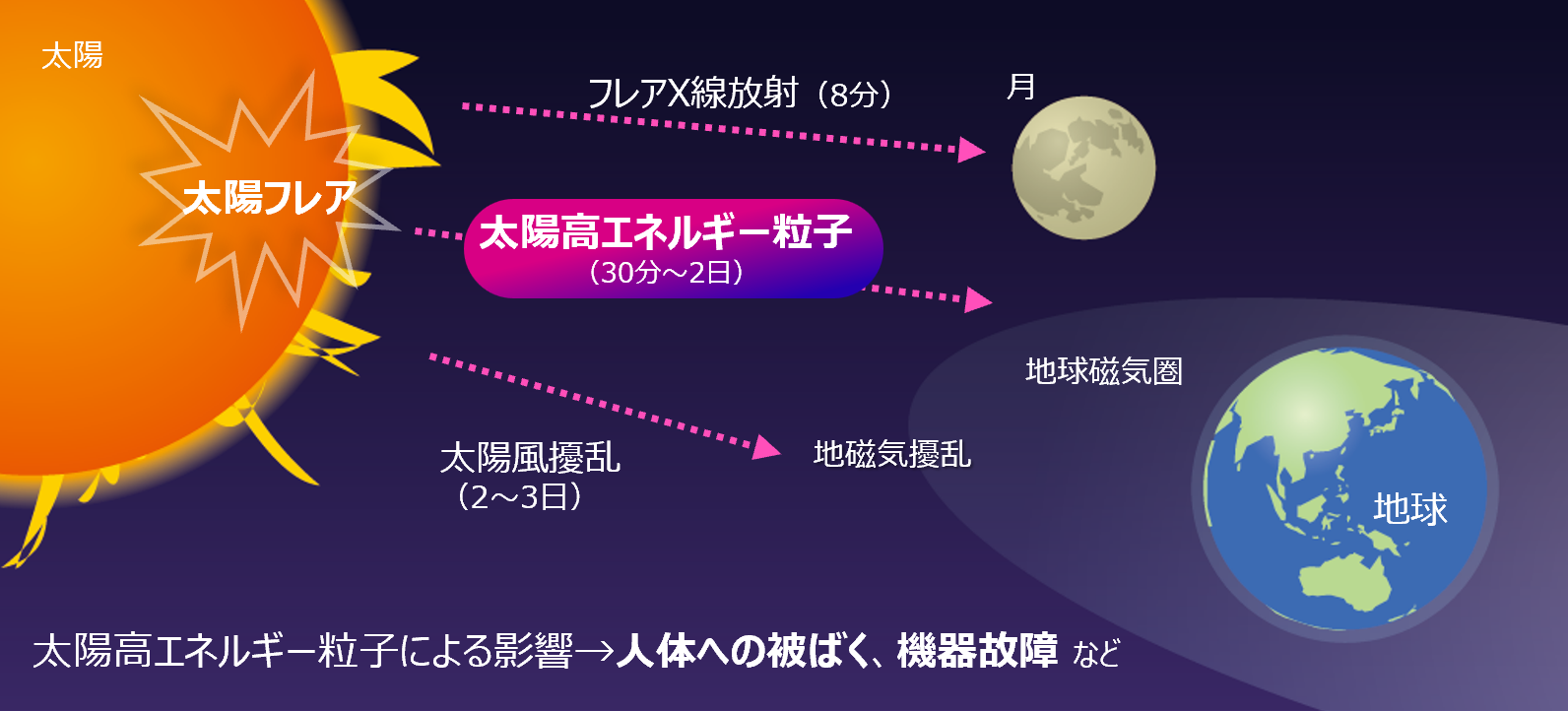

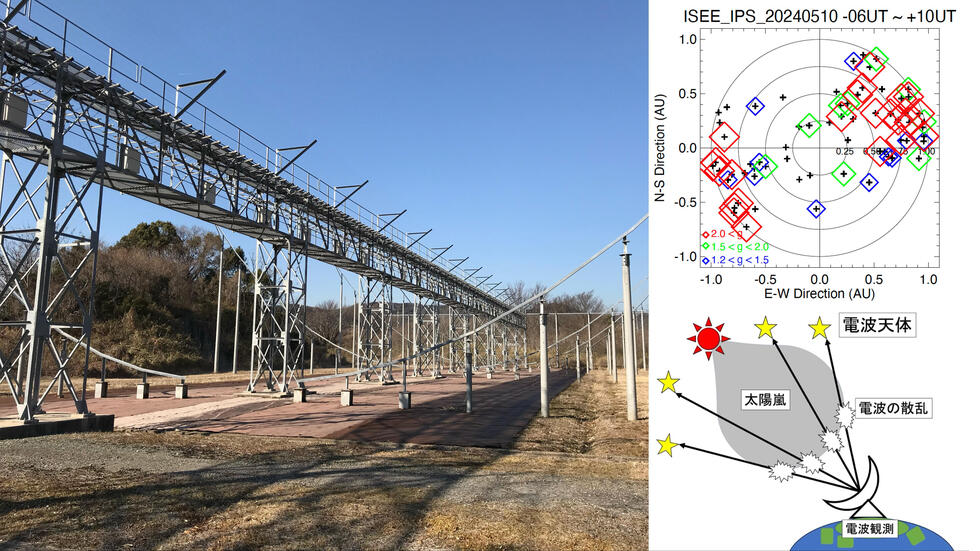

太陽圏研究部の岩井一正准教授らの研究グループは、2024年5月11日に日本各地でオーロラを起こしたと考えられる太陽嵐の電波観測に成功しました。

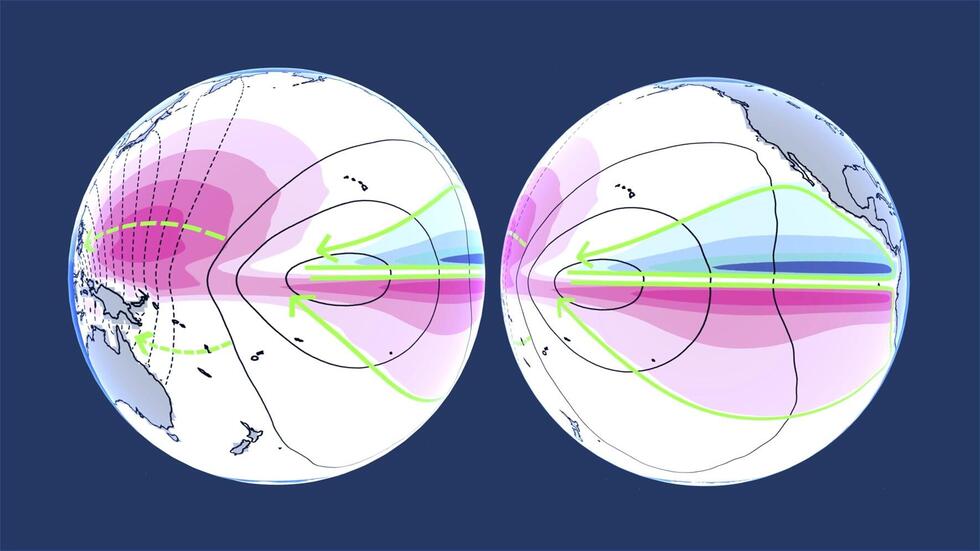

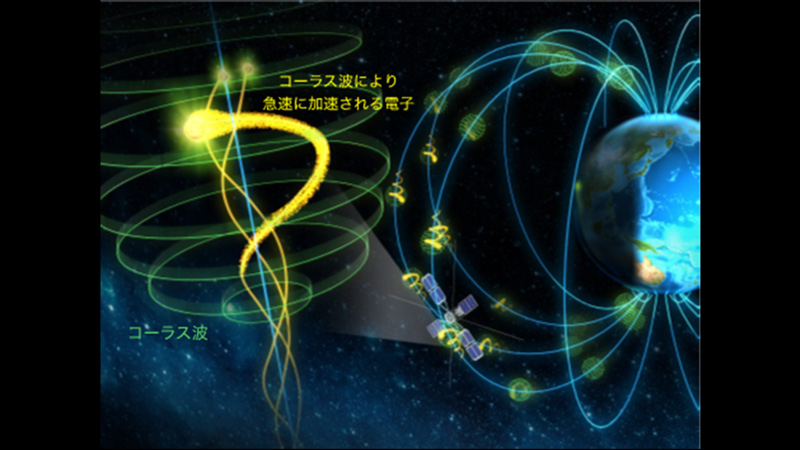

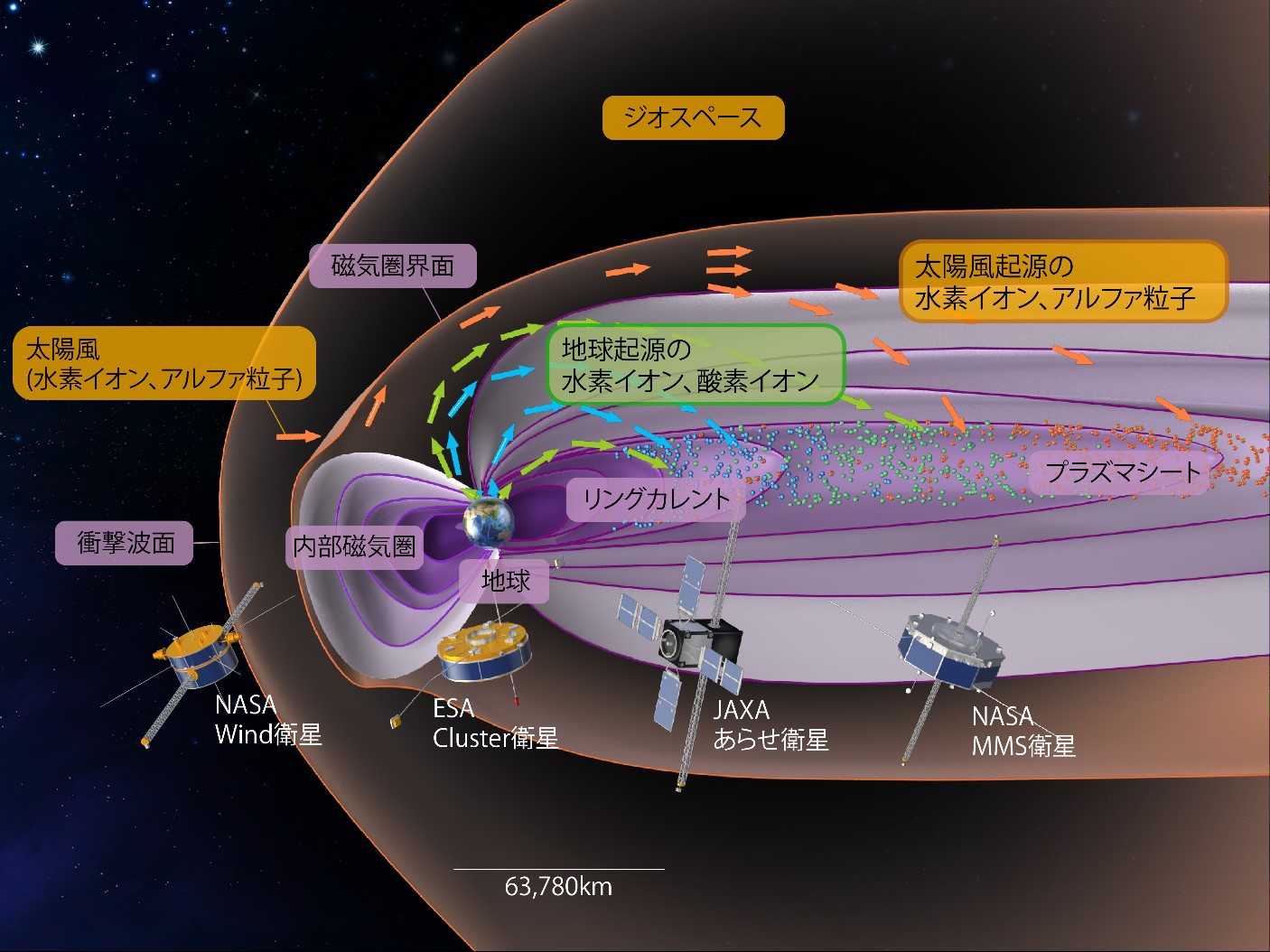

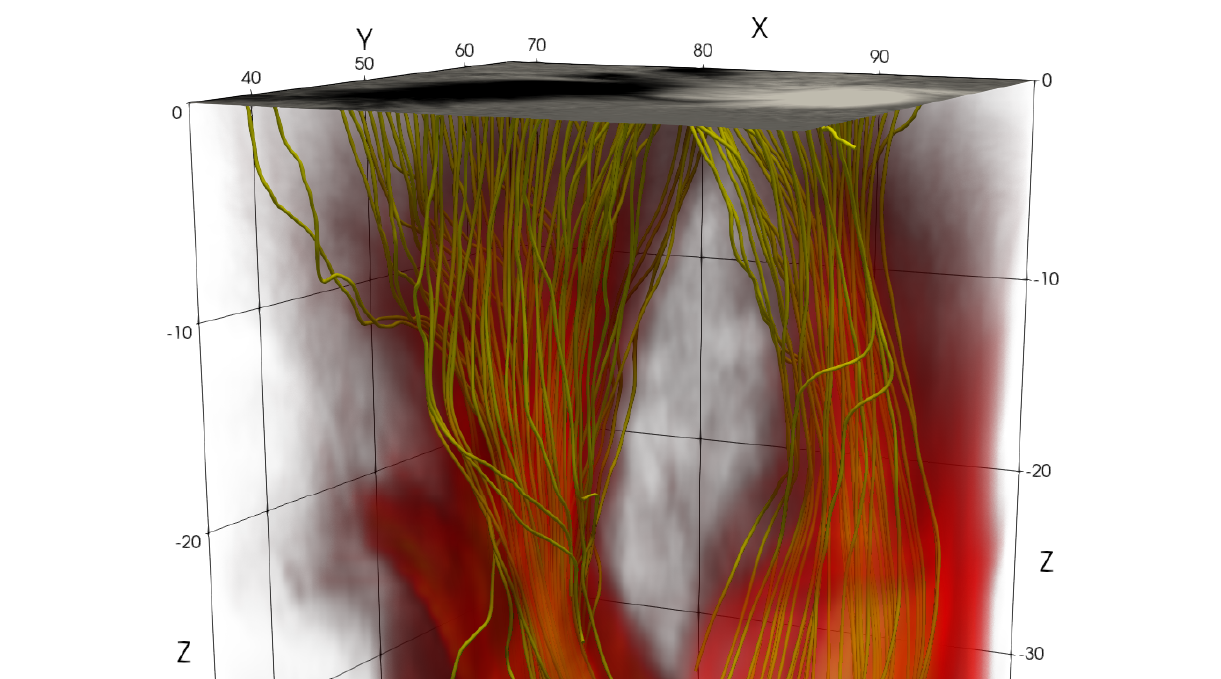

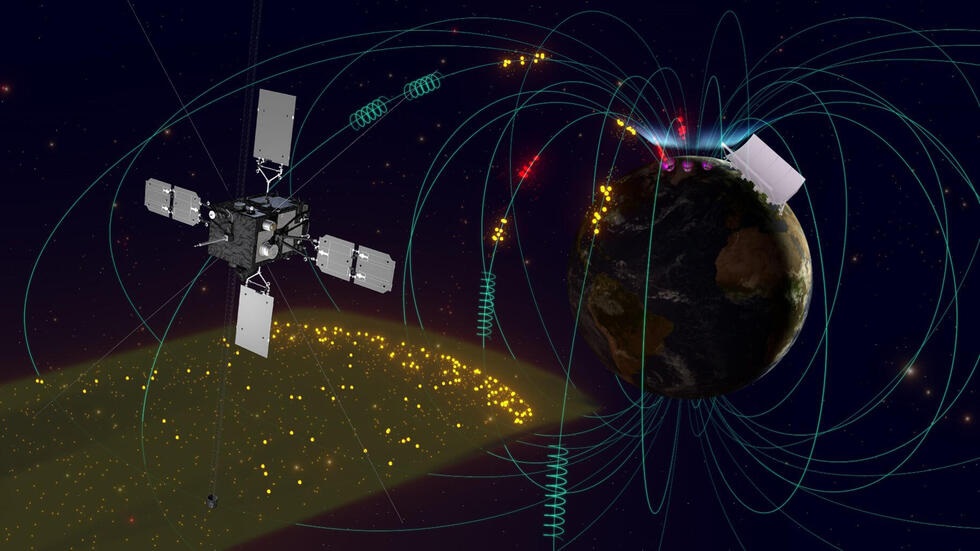

脈動オーロラの形状と宇宙から降り注ぐ電子のエネルギーの関係を解き明かす観測に成功 統合データサイエンスセンター三好由純教授、堀智昭特任准教授、電磁気圏研究部 大山伸一郎講師らは、 電気通信大学大学院伊藤ゆり氏、細川敬祐教授をはじめとする研究グループとともに 脈動オーロラの形状と宇宙から降り注ぐ電子のエネルギーの関係を解き明かす観測に成功しました。

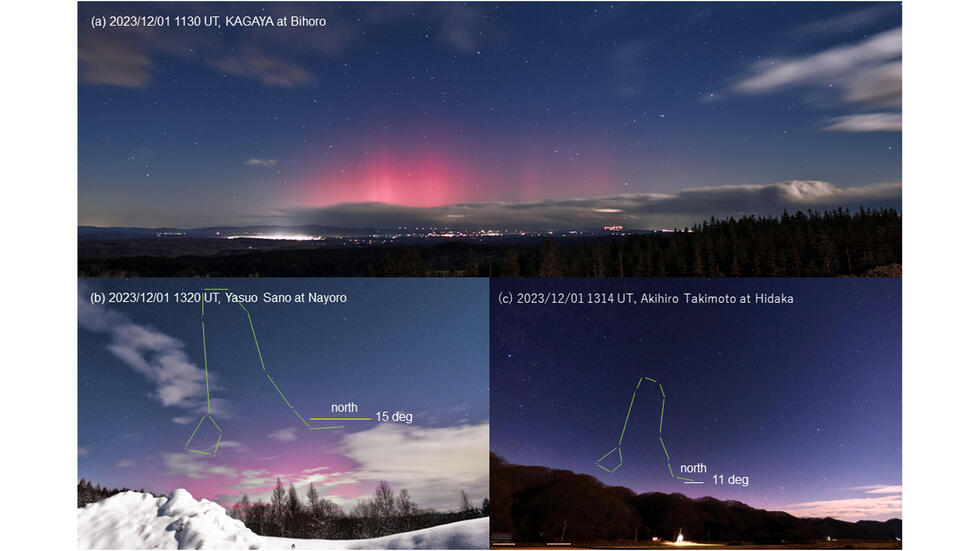

北海道から目撃された異常に明るいオーロラの成因 統合データサイエンスセンター三好由純教授、国際連携研究センター塩川教授、西谷望准教授らは、 国立極地研究所の片岡龍峰准教授を中心とする共同研究グループと、2023年12月1日に発生した磁気嵐時の この赤いオーロラの発生メカニズムを明らかにしました。